人工骨

1.骨補填材と人工骨

腫瘍や外傷などに起因する骨欠損部の再建・再生治療(骨造成治療という場合もある。)に用いられる骨補填材(骨移植材とも言う)の一種であり、動物由来の骨ではなく、化学合成されたものが人工骨である(表1)。なお、ヒトの骨は同種骨、ヒト以外の動物の骨は異種骨に分類される。同種骨のうち、患者自身の骨は自家骨、患者以外のヒトの骨は他家骨と言うが、患者に「他」を強調するのではなく、「同」を強調するため、他家骨を単に同種骨と説明する場合もある。

自家骨は、組成が炭酸アパタイト[CO3Ap: Ca10-a(PO4)b(CO3)c]であるだけでなく、細胞(骨を作る骨芽細胞や、新しい骨を作るために古い骨を吸収する破骨細胞)が含まれているため、骨伝導性(骨に接して埋植すると、材料表面に骨が形成される性質)や骨置換性(古い骨を吸収する破骨細胞と、新しい骨を造る骨芽細胞による骨リモデリングによって古い骨が新しい骨に置換される性質)に優れるが、自家骨移植には採取骨を健全部位から採取する必要があり、侵襲が大きい。また、補填した骨量を維持できない場合が多い。他家骨や異種骨は安価である場合もあるが、処理工程で細胞を除いているため自家骨に匹敵する骨伝導性は獲得できず、未知のウィルス感染の危惧がある。一方、化学合成した人工骨は安全性が担保されている。そのため、人工骨は単独、あるいは自家骨と混合して骨再建術に臨床応用されている。

図1は人工骨による骨欠損再生術の一例である。骨欠損部を人工骨(顆粒状炭酸アパタイト)で補填すると、周囲から人工骨周囲に骨が伝導し、人工骨は周囲骨と一体化する。炭酸アパタイト人工骨の場合は、人工骨自体が経時的に新しい骨に置換される。

2.骨と人工骨の組成

生命は海で生まれた。そのため、無脊椎動物の骨格組成は海水に含まれる炭酸とカルシウムを用いて形成される炭酸カルシウム[CaCO3]であるが、進化の過程で活動度が高い、脊椎動物となった。また、海中から陸上に移動した。海中にはアデノシン三リン酸などのエネルギー源の構成成分リン酸が存在するが微量である。また、空中にはリン酸が存在しない。そのため、脊椎動物はリン酸を貯蔵する必要に迫られた。そして、骨をリン酸貯蔵器官とした。炭酸カルシウムにリン酸成分が付与されると炭酸アパタイトとなる。そのため、脊椎動物の骨はリン酸カルシウムの一種である炭酸アパタイトである。

生体は進化で生体システムを構築しており、リン酸カルシウムは組織親和性と骨伝導性(骨に接して埋植すると、材料表面に骨が形成される性質)に優れるものが多い。そのため、我が国で薬事承認されている人工骨は、全てリン酸カルシウムである(表2)。1970年代に骨組成に類似したリン酸カルシウムである水酸(ハイドロキシ)アパタイト[HAp: Ca10(PO4)6(OH)2]焼結体が臨床応用された。アパタイト構造中の炭酸基が破骨細胞性吸収を担うため、水酸アパタイト焼結体は破骨細胞性吸収を受けず新しい骨に置換されないため、その後、溶解度が高いため生体吸収性を示すβ型リン酸三カルシウム[βTCP: Ca3(PO4)2]が開発され臨床応用されている。なお、水酸アパタイト焼結体とβ型リン酸三カルシウム焼結体は骨伝導性に課題が残るため、歯科治療において、インプラントを前提とした骨補填治療や荷重部骨欠損への骨補填治療は禁忌とされ薬事承認されていない。現在は、焼結ではなく前駆体を用いた溶解析出法で製造した炭酸アパタイト人工骨が適用制限のない歯科用人工骨として薬事承認されている。

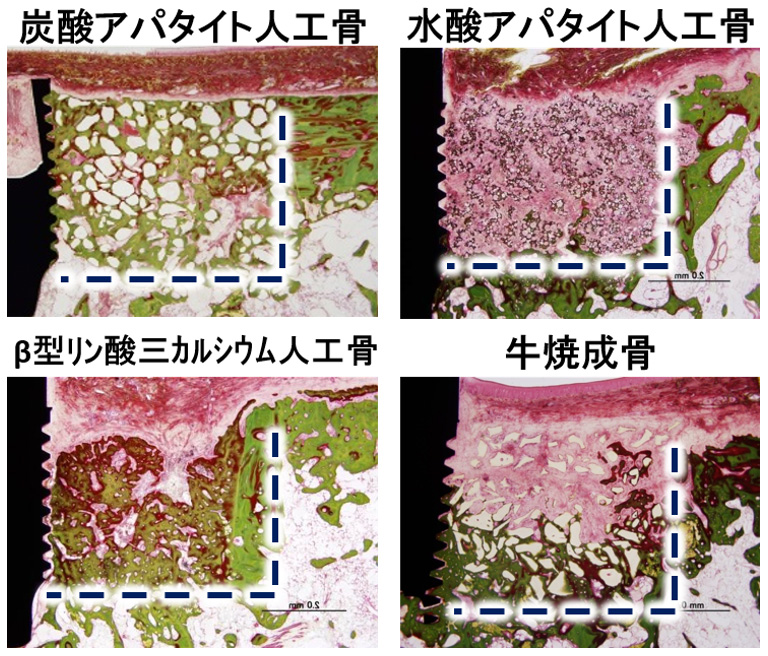

図2に各種人工骨の組織親和性を比較した病理組織像を示す。リン酸カルシウム人工骨の中でも組成によって骨伝導性が異なり、一般的に骨伝導性は、吸収性人工骨の方が非吸収性人工骨より高い。これは破骨細胞と骨芽細胞の細胞間情報伝達による差と推察されている。

3.人工骨の形態

人工骨は顆粒、ブロックに分類され、それぞれは緻密体と多孔体に分類される。緻密体は機械的強度に優れるが、骨は人工骨内部に侵入しない。多孔体は連通多孔体と独立気孔多孔体に分類される。当然、連通多孔体の方が内部への骨伝導に優れるが、機械的強度が独立気孔多孔体に比較して小さい場合が多い。

顆粒あるいはブロック状のリン酸カルシウム人工骨は骨伝導性に優れるが、骨欠損部からの逸脱や形態形成に課題が残る。そのため、水酸アパタイト、β型リン酸三カルシウムやリン酸八カルシウム[OCP: Ca8H2(PO4)6·5H2O]とコラーゲンあるいは乳酸-グリコール酸共重合体などの生体吸収性高分子を複合化させスポンジ状や綿状とした人工骨も薬事承認されている。また、骨欠損部で硬化して水酸アパタイトとなるアパタイトセメント(形状賦与型人工骨)も薬事承認されている(表3)。

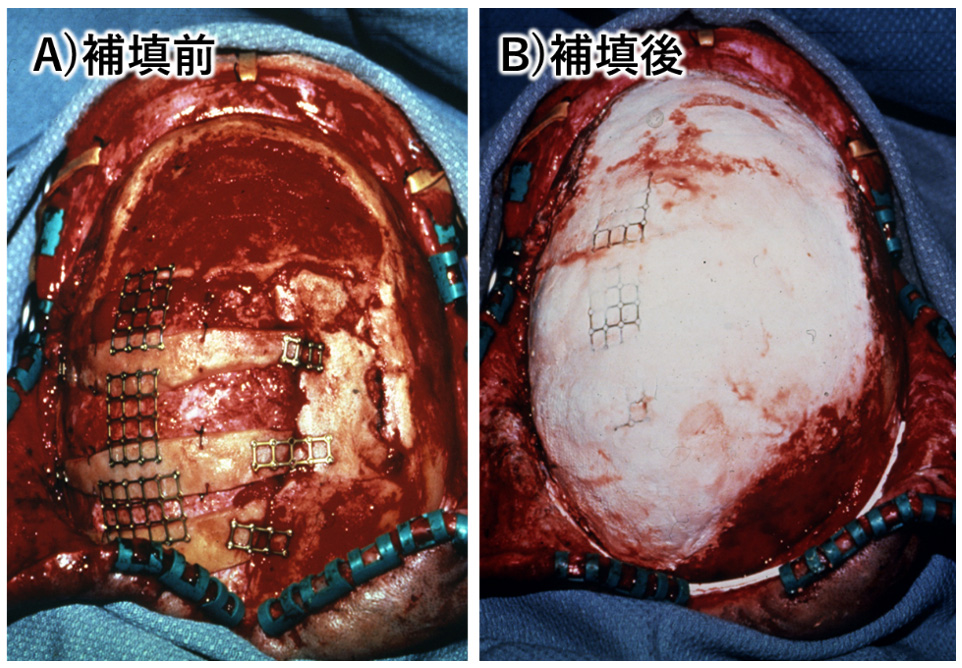

図3は水酸アパタイトセメントによる頭蓋骨欠損の再建術中写真である。硬化して水酸アパタイトとなるため、新しい骨に置換されないが、骨欠損部を緊密に再建できる。

(九州大学大学院歯学研究院・石川邦夫)

1. Kudoh K, Fukuda N, Kasugai S, Tachikawa N, Koyano K, Matsushita Y, Ogino Y, Ishikawa K, Miyamoto Y: Maxillary sinus floor augmentation using low-crystalline carbonate apatite granules with simultaneous implant installation: First-in-human clinical trial. J Oral Maxillo Sur, 77(5):985.e1-985.e11, 2019.

補填12週後のビラヌエバゴルドナー染色病理組織像。本染色では緑が骨

| 表1 骨補填材の分類と名称 | ||||

|---|---|---|---|---|

| 起源 | 分類と名称 | |||

| 動物 | ヒト | 同種骨 | 患者自身 | 自家骨 |

| 患者以外 | 他家骨 | |||

| ヒト以外 | 異種骨 | |||

| 化学合成 | 人工骨 | |||

| 表2 我が国で薬事承認されている人工骨 | ||

|---|---|---|

| 名称 | 記号 | 組成 |

| 炭酸アパタイト | CO3Ap | Ca10-a(PO4)b(CO3)c |

| 水酸アパタイト | HAp | Ca10(PO4)6(OH)2 |

| β型リン酸三カルシウム | βTCP | Ca3(PO4)2 |

| リン酸八カルシウム | OCP | Ca8H2(PO4)6·5H2O |

| 表3 人工骨の形態による分類 | ||

|---|---|---|

| 種類 | 形態 | 特徴 |

| リン酸カルシウムのみ | 顆粒 | 補填術式が容易で、顆粒は骨面と接触するが欠損部からの逸脱が課題 |

| ブロック | 一定の強度を備えるが形態形成に課題 | |

| リン酸カルシウムとコラーゲンや生体吸収性高分子の複合体 | スポンジ | 補填術式が簡便であり、骨面との接触が担保される。 |

| 形状賦与型人工骨 (硬化してリン酸カルシウムとなる) |

セメント | 補填術式が容易で、骨面との接触も担保されるが、現在の水酸アパタイトセメントは新しい骨に置換されない。 |

このページの内容には万全を期しておりますがその内容を保証するものではありません。

このぺージは情報提供を目的としておりますが最終判断は自己責任でお願いします。

このページの内容によって生じたいかなる損害も日本人工臓器学会では負いかねます。